TCFD提言への取組み

気候変動への対応~TCFD提言への賛同~

当行は、「気候変動」を重要な経営課題の一つとして認識しており、2022年6月に「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言に賛同を表明いたしました。

当行グループでは、経営の基本理念である「地域社会への貢献と健全経営」に基づき、地域社会の持続可能な発展と課題解決に資するサステナビリティの取組みを実践しております。2021年4月に「鳥取銀行SDGs宣言」を行ったほか、2022年4月に設置したサステナビリティ委員会の議論を踏まえ、地球温暖化や気候変動への対応が経営戦略のうえで取組むべき重要な課題であると認識し、気候変動の対応に取り組んでおります。

なお、2024年4月に「鳥取銀行SDGs宣言」を発展的に見直した「鳥取銀行グループサステナビリティ基本方針」を策定し、グループ全体でサステナビリティを推進する体制を構築しております。

TCFDとは

TCFDとは、G20の要請を受け、金融安定理事会(FSB)により、気候関連の情報開示及び金融機関の対応をどのように行うかを検討するため、マイケル・ブルームバーグ氏を委員長として設立された「気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」を指します。

TCFDは2017年6月に最終報告書を公表し、企業等に対し、気候変動関連リスク、及び機会に関する下記の項目について開示することを推奨しています。

| ガバナンス | 気候変動に対してどのような体制で検討し、それを企業経営に反映しているか。 |

|---|---|

| 戦 略 | 短期・中期・長期的な気候変動によって、企業経営にどのような影響を与えるか。 またそれについてどう対応していくのか。 |

| リスク管理 | 気候変動のリスクについて、どのように識別、評価し、またそれを低減しようとしているか。 |

| 指標と目標 | リスクと機会の評価について、どのような指標を用いて判断し、目標への進捗度を評価しているか。 |

ガバナンス

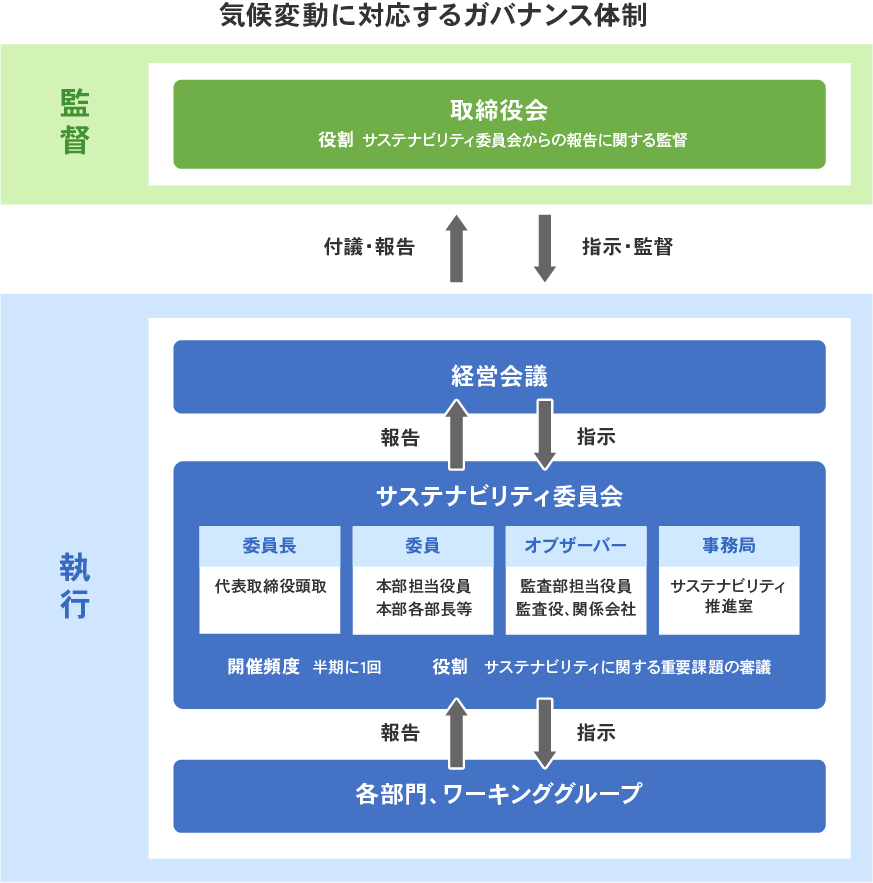

当行グループでは、脱炭素社会に向けた取組みやSDGs/ESGを含むサステナビリティの諸課題に組織的に対応していくため、2022年4月にサステナビリティ委員会を設置しました。

同委員会は半期に一回の頻度で開催され、代表取締役頭取を委員長とし、本部担当役員や本部各部長等から構成されており、サステナビリティへの取組みに関する重要事項を審議することで、持続可能な地域社会の実現に向けたサステナビリティ経営を推進しております。なお、2024年4月に同委員会のオブザーバーに監査部担当役員、監査役に加えて関係会社を追加いたしました。サステナビリティ委員会にて議論、審議した気候変動事項は必要に応じて経営会議、取締役会に付議され、委員会の開催と同頻度で取締役会に報告される体制としております。また、脱炭素化支援や脱炭素ビジネスに向けた専門部署として2022年10月より営業統括部内に「脱炭素推進グループ」を新設(現在は企画開発部内に設置)し、脱炭素社会の実現に向けた知見・情報の提供や環境融資等への取組み等を通じて、地域やお取引先の脱炭素化を支援しております。

気候関連課題に対するガバナンス体制図

サステナビリティ委員会における主な審議内容

サステナビリティ委員会の開催は原則半期に一回としておりますが、2022年度は設置初年度であったため6回、2023年度は4回開催しました。気候変動に関する主な議題は以下の通りです。

| 開催時期 | テーマ | |

|---|---|---|

| 第1回 | 2022年5月 |

|

| 第2回 | 2022年6月 |

|

| 第3回 | 2022年7月 |

|

| 第4回 | 2022年8月 |

|

| 第5回 | 2022年10月 |

|

| 第6回 | 2023年2月 |

|

| 第7回 | 2023年6月 |

|

| 第8回 | 2023年9月 |

|

| 第9回 | 2023年12月 |

|

| 第10回 | 2024年3月 |

|

| 第11回 | 2024年5月 |

|

| 第12回 | 2024年9月 |

|

| 第13回 | 2025年1月 |

|

| 第14回 | 2025年2月 |

|

戦 略

当行では、気候変動関連のリスク及び機会を短期(〜5年)、中期(5年〜10年)、長期(10年〜20年)の時間軸にて1.5℃と4.0℃の2つのシナリオを用いて定性的、定量的に分析しています。気候変動リスクについては、脱炭素社会への移行における規制強化に伴う「移行リスク」と、気候変動による自然災害がもたらす水害等の発生を対象とした「物理的リスク」が、当行及び当行投融資先のお客さまへもたらす影響を認識しています。

リスク及び機会

| リスク/機会 | 要因 | 事業への影響 | 時間軸 | 財務影響 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 移行リスク | 市場リスク | 市場の変化 | 脱炭素化に向けた産業の変化に伴う保有株式、債券の価値低下 | 中期~長期 | 中 |

| レピュテーショナルリスク | 顧客からの評価 | 気候変動関連に対する取組みや情報開示の対応不足に対するステークホルダーからの批判 | 短期~長期 | 大 | |

| 信用リスク | 炭素税の導入、規制の強化 | 脱炭素に関する規制や税制、取引先からの要請強化による融資先の費用負担増加及び業績悪化 | 中期~長期 | 大 | |

| 物理的リスク | 有形資産リスク | 自然災害の激甚化・頻発化 | 風水災等の被災に伴う自行資産の毀損・修繕費用発生 | 短期~長期 | 大 |

| 有形資産リスク | 自然災害の激甚化・頻発化 | 風水災等の被災に伴う自行の事業の中断 | 短期~長期 | 大 | |

| 信用リスク | 自然災害の激甚化・頻発化 | 風水災等の発生に伴う自行不動産担保の価値毀損 | 短期~長期 | 大 | |

| 信用リスク | 自然災害の激甚化・頻発化 | 風水災等に伴う融資先の直接的な損害やサプライチェーンの間接的な損害による事業の中断および復旧費用負担増加による業績悪化 | 短期~長期 | 大 | |

| 信用リスク | 平均気温の上昇 | 海面上昇による融資先の直接的な損害やサプライチェーンの間接的な損害による事業の中断および復旧費用負担増加による業績悪化 | 長期 | 小 | |

| 機会 | 資源効率 | 省エネ需要の増加 | 省エネルギー化等による自行の事業コストの低減 | 短期~長期 | 小 |

| 製品及びサービス | 再エネ需要の増加 | 再生可能エネルギー関連融資を含むサステナブル・ファイナンスの取組みによる収益増加 | 短期~長期 | 大 | |

| 脱炭素支援の市場拡大 | 脱炭素支援に関するコンサルティング実施による収益増加 | 短期~長期 | 中 | ||

| インフラ強化の需要増加 | 災害対策や事業継続目的のためのインフラ投資に基づく資金需要拡大による収益増加 | 短期~長期 | 大 | ||

| レジリエンス | 社会的評価の向上 | 気候変動対応強化と積極的な開示による企業価値・社会的価値の向上 | 中期~長期 | 大 | |

リスク及び機会への当行の対応

当行では 気候変動に伴うリスク及び機会を認識し、以下の取組みを実施しています。

| 取組み | 取組内容 |

|---|---|

| CO2排出量の算定・情報開示 |

当行グループのCO2排出量の削減に取組むとともに気候変動への当行の取組みを開示しています。

|

| 脱炭素経営支援 |

お客さまの脱炭素経営を支援しています。

|

| サステナブルファイナンス |

お客さまのサステナビリティ経営を資金面から支援しています。

|

気候変動に関するシナリオ分析

移行リスク

移行リスクは、当行の融資ポートフォリオにおいて気候変動リスクの影響度が高い「電力」、「ガス」、「石油」セクターを対象にIEAが公表する1.5℃シナリオのもとで、炭素税の導入による個社の財務への影響に起因した当行の与信コストについて分析しました。

物理的リスク

物理的リスクは、当行の担保物件、与信先企業に与える水害被害を対象とし、担保毀損影響及び与信先企業の業務停止・停滞に伴う売上減少の影響に起因した当行の与信コストについて分析しました。

| 移行リスク | 物理的リスク | |

|---|---|---|

| シナリオ |

1.5℃シナリオ:IEA “NZE Scenario” ※IEA:International Energy Agency(国際エネルギー機関) |

4.0℃シナリオ:IPCC “RCP8.5” ※IPCC:Intergovermental Panel on Climate Change(気候変動に関する政府間パネル) |

| セクター | 電力、ガス、石油セクター | 鳥取県内の当行融資先(法人) |

| 分析手法 | IEAの“NZE Scenario”における炭素税データを基に投融資先の業績・財務状況について推計し、債務者区分の変化による与信コストの増加額を分析 | 洪水発生時の浸水規模に応じて担保毀損額および業務の停止・停滞に伴う売上減少額について推計し、与信コストの増加額を分析 |

| 分析期間 | 2050年まで | 2050年まで |

| 分析結果 | 13億円程度 | 19億円程度 |

炭素関連資産の状況

当行では、TCFD提言を踏まえた気候変動に及ぼす影響の高いセクターへの貸出金について、気候変動リスクを定量的に把握するため炭素関連資産をモニタリングしております。2022年度は2021年10月のTCFD提言の改定を踏まえ、炭素関連資産とする対象セクターを「エネルギー(水道事業、再生可能エネルギー発電事業を除く)」、「運輸」、「素材・建築物」、「農業・食糧・林産物」の4セクターに拡大しました。2024年度の貸出金に占める割合は17.0%(2024年度末)となっています。当行貸出金残高に占める4つのセクターの割合は以下の通りです。

| 炭素関連セクター | エネルギー | 運輸 | 素材、建築物 | 農業、食品、林産物 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|

| 割合 | 1.4% | 1.5% | 12.0% | 2.2% | 17.0% |

リスク管理

気候関連リスクの識別、評価

当行では、業務運営におけるリスク管理の基本指針である「リスク管理統括規定」を制定し、事業運営上において発生しうるあらゆるリスクの予防、発見、及び再発防止に係る管理体制を構築しております。特に気候変動に伴うリスクについては、短期的なリスクのみならず中・長期的なリスクの識別・評価を経営統括部サステナビリティ推進室が実施し、サステナビリティ委員会にて審議された後、特に重要であるリスクについては必要に応じて取締役会等に報告しています。

統合的なリスク管理

識別・評価された気候関連リスクに関しては、当行への影響度と蓋然性の観点から重要度を決定し、リスク軽減のためにサステナビリティ委員会にて予防策、対応方針を管理する体制としています。また、当行が定める「気候変動関連リスク管理規定」において、「物理的リスク」「移行リスク」を「信用リスク」「市場リスク」「流動性リスク」「オペレーショナルリスク」のリスクカテゴリーに分類することで、統合的なリスク管理を実施しています。

投融資方針の策定

当行では、地域経済・社会の持続可能性の向上を実現するため、環境・社会にポジティブな影響を与える事業者を積極的に支援する一方、特定事業等への投融資は慎重に判断し、環境・社会へのネガティブな影響の低減・回避に努めることを目的に、2022年8月に「地域社会・環境に配慮した投融資方針」を策定しました。

基本方針

当行は、経営の基本理念である「地域社会への貢献と健全経営」にもとづき、地域社会の持続可能な発展と課題解決に資する投融資を積極的に行い支援します。また、地域社会や環境に対して負の影響を与えるおそれがある投融資については、十分に注意しながら取組み可否を検討し、その影響を低減・回避することに努めます。

特定のセクターに対する方針

地域社会や環境に対して負の影響をもたらす可能性の高い特に以下に対しては、原則、事業への投融資を行いません。

- 新設の石炭火力発電事業

- クラスター爆弾製造関連事業などの非人道的事業

- 人権侵害や強制労働が懸念されるパーム油農園開発事業など

- 原生林や生態系の破壊など環境への甚大な影響が懸念される森林伐採事業など

指標と目標

サステナブルファイナンスの目標と実績

当行では、2021年から2030年までの10年間において累計で2,000億円のサステナブルファイナンスの実行計画を掲げております。2025年3月末の達成率は51.6%であり、年平均12.9%の割合で拡大しております。

-

算定期間 2021年度から2030年度の10年間 累計実行額目標 2,000億円 ※サステナブルファイナンスの定義:脱炭素社会および持続的な地域社会の実現に貢献する融資、私募債など

環 境 再エネ、省エネなど環境負荷低減に資する事業など 社 会 医療、福祉・介護、教育関連、創業資金、事業承継資金など -

サステナブルファイナンス累計実行額

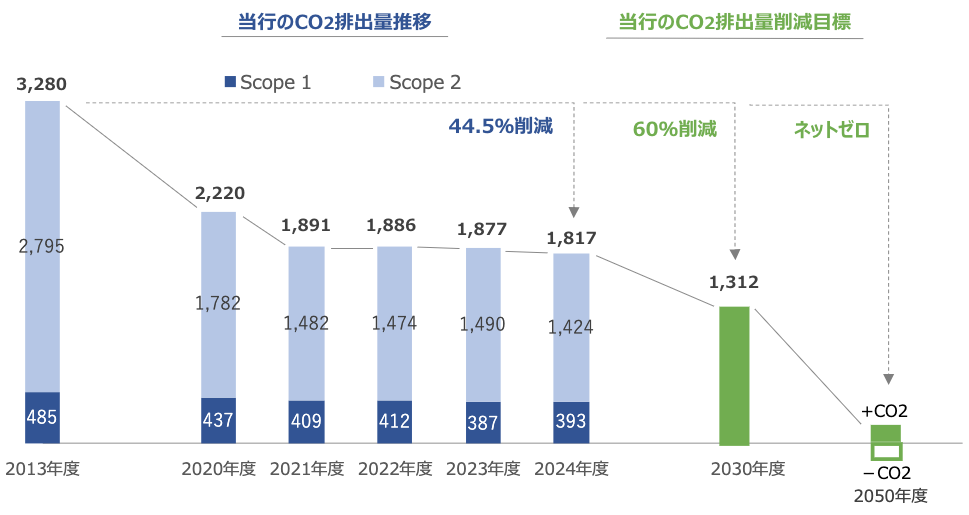

温室効果ガス排出量の削減目標と実績

当行では、気候関連問題が経営に及ぼす影響を評価・管理するため、GHGプロトコルの基準に基づき温室効果ガス排出量の算定を実施しております。温室効果ガスの削減目標については、2030年度に2013年度比で60%削減、2050年度にネットゼロを掲げております。また、2024年度より新たにサプライチェーン全体の温室効果ガス排出量を把握するためにScope3、カテゴリー15:投融資先ポートフォリオの排出量を算定いたしました。

※2022年度より連結で開示しております。

※ネットゼロとは、CO2などを含む温室効果ガスが“実質ゼロ”という意味で、温室効果ガス排出量から吸収量を差し引いた合計がゼロになる状態をいいます。世界中の多くの政府や企業が採用している温室効果ガス算定基準である「GHGプロトコル」にもとづく分類(サプライチェーン排出量)では、以下のように定めています。

| Scope1 | 事業者自らによる直接排出量で、ガソリン、重油、ガス等の燃料の使用によるCO2排出量 |

|---|---|

| Scope2 | 事業者が他者から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出量 |

| Scope3 | 事業者自ら排出している温室効果ガス(CO2等)であるScope1、2以外の事業者の活動に関連する他社の温室効果ガスの排出量 |

温室効果ガス排出量目標と実績(Scope1+2)

(単位:t-CO2)

(単位:t-CO2)

| 2013 年度 |

2021 年度 |

2022 年度 |

2023 年度 |

2024 年度 |

2030 年度 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| Scope1 | 485 | 409 | 412 | 387 | 393 | − |

| Scope2(※) | 2,795 | 1,482 | 1,474 | 1,490 | 1,424 | − |

| Scope1+2 | 3,280 | 1,891 | 1,886 | 1,877 | 1,817 | 1,312 |

- ※ マーケット基準にて算出。ロケーション基準では1,158 t-CO2 (2024年度)

温室効果ガス排出量の実績(Scope3)

(単位:t-CO2)

| カテゴリー | 2024年度 | |

|---|---|---|

| カテゴリー1 | 購入した製品サービス | 559 |

| カテゴリー2 | 資本財 | 429 |

| カテゴリー3 | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 230 |

| カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 586 |

| カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 116 |

| カテゴリー6 | 出張 | 108 |

| カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 291 |

| カテゴリー8 | リース資産(上流) | 該当なし |

| カテゴリー9 | 輸送・配送(下流) | |

| カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | |

| カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | |

| カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | |

| カテゴリー13 | リース資産(下流) | |

| カテゴリー14 | フランチャイズ | |

| カテゴリー15 | 投融資 | 1,467,566 |

| 合計 | 1,469,887 | |

Scope3 カテゴリー15:投融資について

当行では、2024年度よりPCAFスタンダードの計測手法を参考に、法人の投融資先を対象にCO2排出量を算定しております。なお、今回の算定結果については、国際的な基準の明確化や高度化により、今後大きく変化する可能性があります。

| セクター | 事業性融資 | 上場株式・社債 | ||

|---|---|---|---|---|

| 排出量 (t-CO2) |

炭素強度 (t-CO2/百万円) |

排出量 (t-CO2) |

炭素強度 (t-CO2/百万円) |

|

| 石油及びガス | 9,517 | 3.08 | ― | ― |

| 電力ユーティリティ | 149,579 | 18.82 | 5,954 | 11.80 |

| 航空貨物 | 862 | 2.43 | ― | ― |

| 旅客空輸 | 3,992 | 4.67 | 51 | 4.67 |

| 鉄道輸送 | 303 | 0.40 | ― | ― |

| トラックサービス | 32,410 | 3.31 | ― | ― |

| 自動車及び備品 | 34,088 | 4.37 | 287 | 4.72 |

| 金属・鉱業 | 89,933 | 7.64 | ― | ― |

| 化学 | 40,752 | 6.41 | 1,459 | 9.70 |

| 建設資材 | 15,744 | 11.39 | ― | ― |

| 資本財 | 94,510 | 5.31 | ― | ― |

| 不動産管理・開発 | 18,764 | 0.95 | 44 | 0.26 |

| 飲料 | 3,121 | 2.80 | ― | ― |

| 農業 | 12,393 | 9.90 | ― | ― |

| 加工食品・加工肉 | 119,453 | 5.43 | ― | ― |

| 製紙・林業製品 | 35,885 | 5.65 | ― | ― |

| その他 | 795,606 | 3.16 | 2,847 | 0.40 |

| 合計 | 1,456,920 | 3.94 | 10,646 | 1.34 |

- 投融資先の排出量(ファイナンスド・エミッション)は、投融資先の資金調達総額に占める当行の投融資額の割合(アトリビューション・ファクター)に投融資先の排出量を掛け合わせて計算しております。

上場企業で自社のHP等で排出量を開示している場合は開示情報(ボトムダウン分析)、それ以外の企業については推計値(トップダウン分析)で算定しております。

投融資残高は、2025年3月末時点の各社の残高を使用しております。また、投融資先の売上高等財務情報は、2025年3月末時点で当行が保有する融資先の最新決算情報を使用しております。

- データクオリティスコアは、事業性融資:3.68、上場株式・社債:2.24です。

- 炭素強度は、Σ取引先企業のCO2排出量/Σ取引先企業の売上高により計算しております。

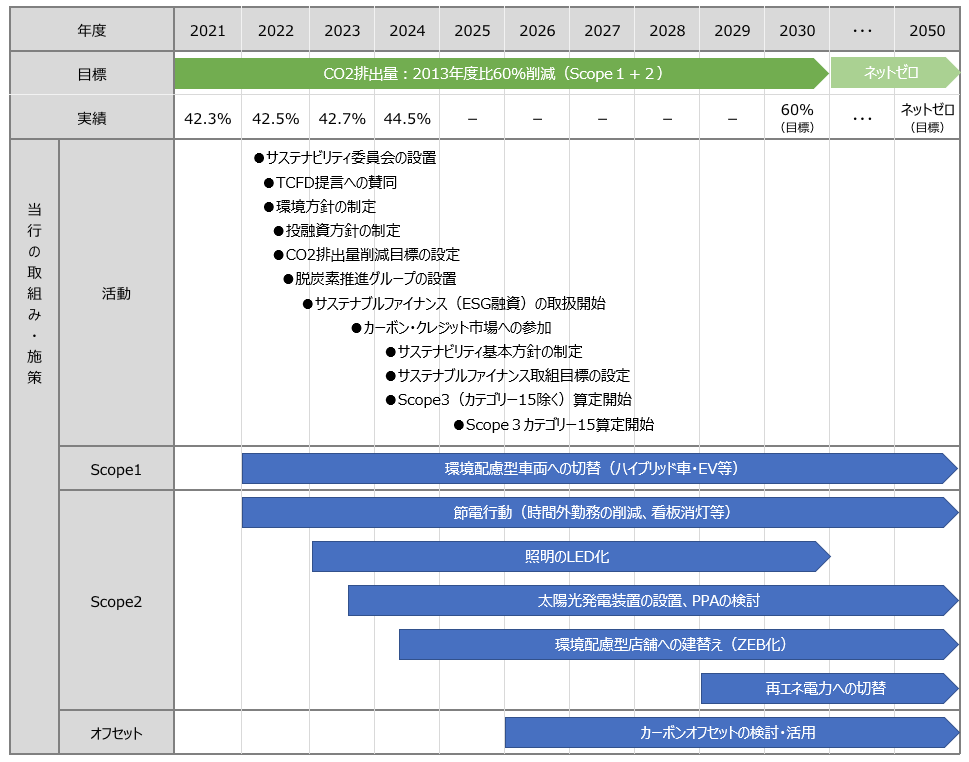

2050年度ネットゼロに向けたロードマップ

当行グループでは、2050年度ネットゼロに向けて、ロードマップを作成しております。

ネットゼロ達成に向けて、当行グループの事業活動によるCO2排出量を把握し、省エネ設備への切替えや再エネ設備の導入など、CO2排出量削減に取組んでまいります。また、地域社会の脱炭素化を実現するため、サステナブルファイナンスの取組目標を掲げ、資金面で支援するほか、脱炭素コンサルティングを通じてお客さまの脱炭素経営を支援してまいります。

CO2排出量削減

脱炭素経営支援